本節(jié)中描述的堿陽離子包括鉀 (K)、鈣 (Ca) 和鎂 (Mg)。

堿陽離子的形式和功能

基本陽離子的形式

K:K +

Ca:Ca 2+

Mg:Mg 2+

基礎(chǔ)陽離子的功能

鉀

參與多種酶促反應(yīng)

在能量化合物合成中的作用

植物內(nèi)碳水化合物易位所需

參與調(diào)節(jié)蒸騰過程中的氣體交換和水的關(guān)系

鈣

細(xì)胞壁的重要組成部分

影響細(xì)胞壁的通透性

參與細(xì)胞生長

參與植物內(nèi)碳水化合物和養(yǎng)分的轉(zhuǎn)運

鎂

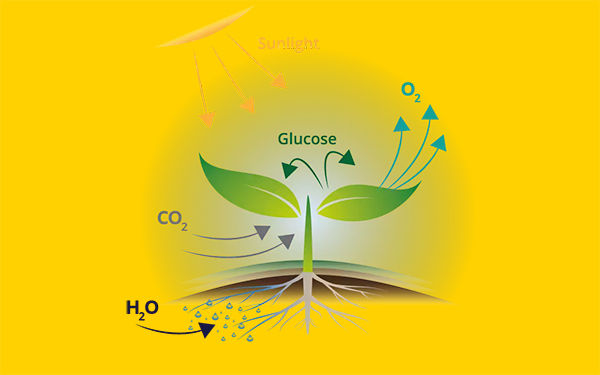

葉綠素的必要成分,是光合作用的場所

參與蛋白質(zhì)合成

參與化學(xué)合成的能量傳遞

沒有有機形式的鉀、鈣和鎂。相反,這些營養(yǎng)素僅以其陽離子形式(K+、Ca2+、Mg2+)存在。請注意,鉀只有一個正電荷,而鈣和鎂有兩個正電荷。我們將鉀稱為單價陽離子,將鈣和鎂稱為二價陽離子。

鉀:

有四個循環(huán)與鉀有關(guān)。

首先,鉀是幾種土壤礦物質(zhì)的組成部分。

其次,鉀可以在膨脹的粘土礦物(即蒙脫石)的結(jié)構(gòu)內(nèi)被捕獲,這被稱為鉀固定。

第三,鉀保持在陽離子交換能力上。

最后,土壤溶液含有易于植物吸收的鉀。

礦物鉀

土壤中的大部分鉀以礦物質(zhì)形式存在,如長石和云母。在鉀循環(huán)中,礦物質(zhì)鉀向其他狀態(tài)的轉(zhuǎn)移是一個非常緩慢的過程。從本質(zhì)上講,礦物質(zhì) K 在單個生長季節(jié)不能用于植物吸收。

捕獲的 K

鉀也可以被困在膨脹的粘土礦物的結(jié)構(gòu)中。這個捕獲的 K 稱為“固定 K”。“固定 K”不應(yīng)與氮“固定”混淆。當(dāng)發(fā)生固氮時,植物可利用的氮增加。相比之下,固定 K 目前不能用于植物吸收。盡管“固定鉀”可以隨著時間的推移慢慢變得可用,但通常在一種作物的生長季節(jié)內(nèi)是不可用的。然而,固鉀并不總是被視為一種損失,因為它可以為未來的作物季節(jié)保存鉀。

可交換 K

可交換部分包括由土壤顆粒的陽離子交換能力保留的鉀。可交換鉀與土壤溶液鉀處于平衡狀態(tài),并且隨著鉀的去除,可迅速補充土壤溶液。

解決方案K

這個分?jǐn)?shù)代表可以被植物直接從土壤溶液中去除的鉀。

土壤溶液中鉀的歸宿

植物吸收只是土壤溶液中鉀的一種可能命運。鉀是土壤中的一種流動養(yǎng)分,可能是:

失去了浸出

被土壤顆粒保留

沉淀為次生礦物

影響 K 可用性的因素:

土壤中含鉀礦物質(zhì)的量:與固有鉀含量低的土壤相比,固有鉀礦物質(zhì)含量高的土壤通常具有更高的鉀含量。

土壤中粘土礦物的類型:由于高度風(fēng)化的粘土通常具有較低的陽離子交換能力,因此這些土壤中的可交換鉀可能有限。

土壤水分:鉀主要通過擴散穿過土壤。在足夠的水分含量下,擴散發(fā)生得更快。另一方面,過多的水分會導(dǎo)致鉀浸出。由于浸出是鉀損失的一個來源,因此應(yīng)盡量減少。

土壤溫度:溫暖的溫度會加速鉀從含鉀礦物質(zhì)中的釋放。因此,礦物鉀和“固定”鉀在較高溫度下變得更快。

曝氣:植物需要充足的氧氣來吸收鉀。

土壤酸堿度:

在酸性條件下,鋁和錳的毒性可能會導(dǎo)致根系發(fā)育不良,從而阻礙鉀的吸收。當(dāng)酸性土壤加石灰時,由于陽離子交換容量的增加,可交換鉀增加。

如果鈣和鎂的含量過多,則陽離子交換容量的鉀飽和度會因與鈣和鎂的競爭增加而降低。

鈣:

鈣循環(huán)由三個組成部分組成。他們是:

鈣沉淀

可交換鈣

溶液鈣

含鈣礦物

地球上的各種礦物質(zhì)是鈣的天然來源。其中有常見的石灰劑、方解石和白云石。

可交換鈣

鈣是大多數(shù)土壤中陽離子交換容量的主要陽離子。它可以根據(jù)植物吸收的需要輕松解吸和補充土壤溶液。

土壤溶液鈣

土壤溶液中的鈣很容易被植物吸收。

土壤溶液中鈣的命運

與鉀一樣,植物吸收只是土壤溶液中鈣的可能歸宿之一。由于鈣在土壤中是一種流動性很強的養(yǎng)分,它可能是:

失去了浸出

被土壤顆粒保留

沉淀為次生礦物

決定鈣有效性的因素:

總鈣供應(yīng):具有低陽離子交換能力的土壤通常鈣含量低。

往往具有低陽離子交換能力的土壤是嚴(yán)重浸出的、高度風(fēng)化的土壤和/或質(zhì)地粗糙的土壤。

土壤 pH 值:由于鋁飽和度高,酸性土壤的鈣含量往往較低。

土壤類型:與高度風(fēng)化的土壤相比,中度風(fēng)化的土壤通常具有更多的有效鈣。

鈣飽和度:如果陽離子交換容量中鈣含量低于25%,建議將鈣施于土壤中。

鎂

鎂循環(huán)與鈣循環(huán)非常相似。像鈣一樣,鎂可以通過以下方式含有:

含鎂礦物

陽離子交換容量

土壤溶液

有多種含有鎂的原生和次要礦物質(zhì)。當(dāng)這些礦物質(zhì)溶解或風(fēng)化時,鎂就會變得可用。釋放后,鎂被土壤顆粒的陽離子交換能力保持或留在土壤溶液中。土壤溶液中的鎂可能沉淀成次生礦物質(zhì),被植物吸收,或從土壤中浸出。

決定可用性的因素

與鈣相似,鎂在以下土壤中是有限的:

含鎂礦物質(zhì)含量本來就低

酸性

高度浸出

石灰與不含鎂的材料

含有過量的其他陽離子,如鉀、鈣和銨,它們與鎂競爭并降低其對陽離子交換能力的存在

如果 Ca: Mg 比大于 10:1 至 15:1,則可能會缺乏鎂。

![]() 0592-3564822

0592-3564822